News & Topics

-

2024 04 23 お知らせ

Épolkuのミニチュアフィギュア新発売のお知らせ -

2024 04 18 お知らせ

刺しゅうのひきだし 新デザイン追加のお知らせ -

2024 04 11 イベント

第48回 2024日本ホビーショー ジャノメブースワークショップの事前お申し込みについて -

2024 04 10 お知らせ

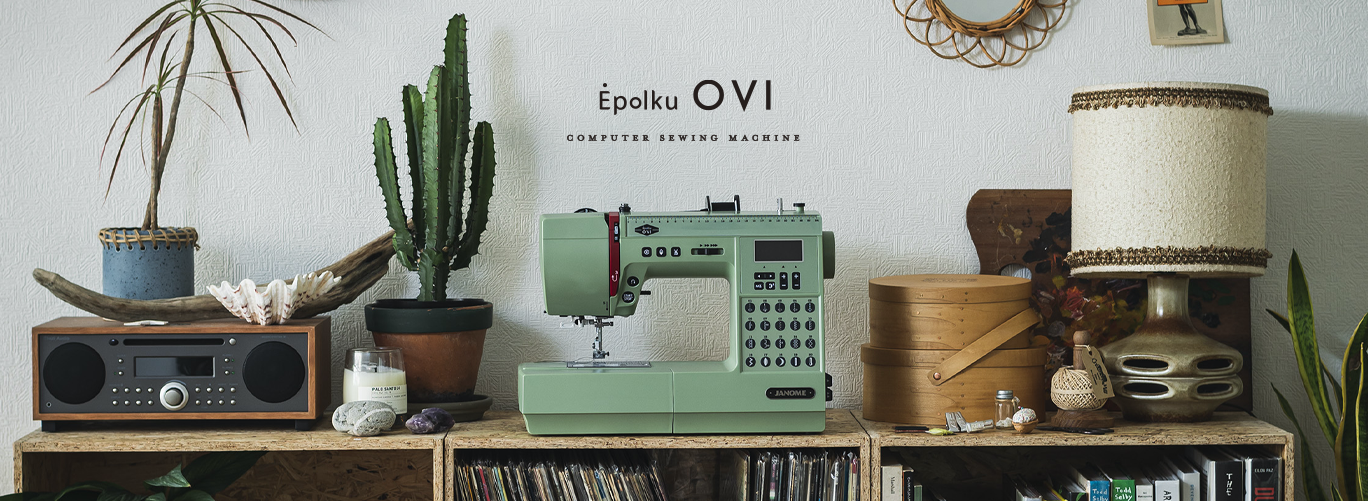

かわいくてコンパクトなはじめてさん向けミシン 「Epolku (エポルク)」くすみカラー2色が4月25日発売 -

2024 04 10 イベント

「第48回 2024日本ホビーショー」に出展いたします